История карет. Хозяйство, общественный строй и культура казахов в XYI-XYII вв Конструкции кареты xyi xyii веке

Карета - рессорный конный экипаж закрытого типа. Использовалась для частных поездок, перемещения воинов по полю боя во время войн и в качестве общественного транспорта. Применялась для длительных путешествий в любое время года.

Первые упоминания

Первые конные повозки появились в Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры. Они представляли собой двухколесные колесницы, запрягаемые парой лошадей. Они были легкими, быстрыми и вмещали до двух человек.

Встречались повозки и в захоронениях кельтов. Это были четырехколесные экипажи с кузовом на ремнях. Их конструкция уже тогда была близка к каретам более позднего периода. Пользовались колесницами и во времена правления китайской династии Чжоу, существовавшей до нашей эры.

Колесница, возрастом более 2,5 тысяч лет. Найдена в Алтайском крае

Умели создавать повозки и древние римляне в 1 веке до нашей эры. Как показывают раскопки, вместо рессор они также использовали ремни либо цепи. К сожалению, начиная с этого периода, умение мастерить колесницы было утеряно. Люди начинают вновь пользоваться четырехколесными экипажами только в средние века.

Средневековье

В ХIV-XV столетиях кареты делали из дерева и железа. Уже тогда их оббивали кожей, покрывали позолотой, украшали родовыми гербами. Первые модели дополнялись навесным козырьком над сиденьем кучера, который прикрывал от солнца и осадков. Запрягались одной-двумя парами лошадей, зависимо от собственного веса. Принадлежали они исключительно титулованным особам и были большой редкостью. Их использовали для перевозки людей на небольшие расстояния, так как пассажиров в них сильно укачивало. Известно, что в начале ХVI столетия на весь Париж было всего три экипажа.

Популярность кареты набирают к концу ХVI – началу ХVII столетий. В этот период колесная езда начинает конкурировать с верховой. Появляются варианты с жесткой крышей и раскладными постелями. В это же время возникают первые модели с застекленными окнами. Начинает активно развиваться и внутреннее убранство конных экипажей.

Классический средневековый экипаж

История экипажей на Руси

Первые конные повозки существовали на Руси с незапамятных времен. Использовали их преимущественно для перевозки клади. «Прабабушкой» кареты стала колымага - крытая повозка шатрового типа. Передвигались в ней женщины, старики и немощные.

Непосредственно кареты появились в середине ХVII века и принадлежали царским особам. Изначально применялись для церемониальных выездов и только в ХVIII столетии стали использоваться для путешествий.

Встречались как экипажи с жестким каркасом и крышей, так и брички с балдахинами.

Карета, подаренная Борису Годунову королевой Англии в начале ХVII ст.

В 1681 году вышел забавный указ, запрещающий всем, кроме бояр, ездить в каретах. В нем говорилось, что летом можно передвигаться верхом, а зимой - в санях с одной лошадью. С боярами тоже не все было просто: в обычные дни они могли запрягать в экипаж одну пару лошадей, в праздничные - две, а в свадебные - целых три.

Позже появился приказ, согласно которому все полковники и люди более высокого чина должны были перемещаться в каретах, запряженных двумя или тремя парами лошадей. При этом кучер обязан был иметь длинную бороду.

К концу ХVIII столетия кареты стали элементом престижа. Внешний вид и количество запряженных лошадей позволяли определить положение человека в обществе. Известны случаи, когда богатые люди впрягали в карету 9-12 коней. Наиболее состоятельные горожане оббивали внутреннюю часть кареты красным бархатом и соболиным мехом, стеклили окна, а колеса покрывали серебром. Доходило до абсурда - знать отказывалась ходить пешком и выезжала в экипажах даже в гости к соседям.

Любопытный факт! Зимой нередко использовали кареты на полозьях. Известно, что в 1742 году, во время поездки на собственную коронацию, Елизавета Петровна впрягла в зимний экипаж 23 лошади!

Вместительность была разной: встречались как компактные двухместные экипажи, так и просторные, способные вместить более 10 человек.

В ХVIII- ХIХ столетиях карета стала почтовым и общественным транспортом. Особенно популярными были дилижансы, места в которых были и внутри и снаружи. В это же время возникли омнибусы - удлиненные экипажи, вмещавшие шесть человек внутри и шесть - на крыше.

Омнибус

В ХХ столетии кареты утратили свою актуальность в связи с активным развитием автомобилестроения. Сегодня они используются в качестве экзотического транспорта на свадьбах, экскурсиях, тематических вечеринках и фотосессиях.

В погоне за дикими животными первобытный охотник уходил довольно далеко от стоянки своего племени, и в случае удачи ему приходилось нести убитого зверя на своих плечах , что было достаточно тяжело. Пришлось находить другие, более легкие способы переноса добычи. Волочь по земле? Бесспорно легче, но при этом груз цеплялся за ветки растений, камни и корни деревьев. Попробовали подложить под добычу кусок шкуры животного - стало несколько легче.

Прошли годы, столетия, века... Древний человек приобрел навыки обработки почвы и приручения диких животных. Теперь уже вместо охоты, человек начал их разводить около своей стоянки. Одни животные шли в пищу, других - оленей, лошадей, быков - использовали для переноски и волочения грузов . Кроме того, использование животных в верховой езде используется и до настоящего времени.

Например, карфагенский полководец Ганнибал в войнах с римлянами применял боевых слонов, которые также являлись своеобразными "боевыми повозками".

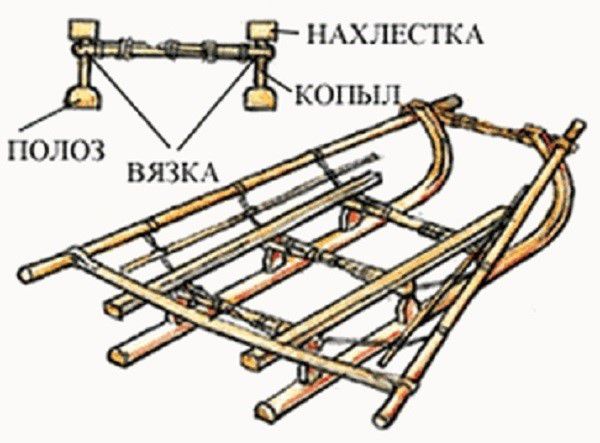

Следующим шагом в совершенствовании способов переноса предметов стало изобретение полозьев . Это случилось после того, как однажды древний человек обратил внимание на то, что груз проще тащить не на всей плоскости, а только на ее части. Тогда и площадь соприкосновения с землей становилась меньше, и груз не так цеплялся за всевозможные препятствия. Так много тысяч лет назад появились сани на одном, а после для придания устойчивости, на двух полозьях.

Изобретение деревянного (каменного) колеса , сначала сплошного вместе с осью, относится примерно к середине 4 тыс. лет до н.э. (Месопотамия ). Возможно, что конструкцию колеса подсказали людям покатившийся моток шерсти, или веретено, но вернее всего - бревна-катки, по которым перемещали тяжелые грузы (значение коэффициента трения качения составляет меньшую величину, чем коэффициент трения скольжения).

Но колесо, каким его иногда изображают, вряд ли отпиливали от бревна. Для этого потребовались бы инструменты, которых еще не существовало. Кроме того, даже отпилив диск, убедились бы в его непрочности, поскольку распил шел поперек волокон древесины. Все древнейшие колеса составные, из двух-трех сегментов, соединенных планками.

В то время, когда между различными группами людей, живущими на больших расстояниях друг от друга, начался товарообмен, возникла необходимость постройки дорог , по которым можно было бы, используя колесную телегу, перевозить грузы.

Археологам удалось установить, что первые дороги появились в Древнем Египте 5 тыс. лет назад - через тысячу лет после изобретения колеса. Именно такой срок понадобился древнему человеку для того, чтобы осознать их необходимость и полезность.

Первые дороги не имели покрытия и представляли собой обыкновенные тропинки, очищенные от камней и растений, с хорошо утрамбованным грунтом. Человеку понадобилось еще тысячу лет, прежде чем он начал защищать проложенные дороги различными видами покрытия . На территории Швейцарии можно обнаружить древние дороги, вымощенные деревянными брусьями (1700 год до н.э). Подобные, мощенные деревом дороги, были обнаружены и в Голландии . Более прочные и благоустроенные дороги (с покрытием из предварительно обтесанного камня) появились в 312 году до н.э. в Великой Римской империи .

Во многих городах мира автобусам и такси теперь выделена особая полоса движения, и они беспрепятственно катят мимо завидующих автомобилистов, томящихся в уличных заторах. Готовится еще один логичный шаг: оградить автобусную полосу бордюром, превратить ее в некий желоб, который давал бы направление движению даже без участия водителя.

Потребовались годы дискуссий о достоинствах и недостатках «независимости» автомобиля, пока не стало ясно, что общественному транспорту в городах должны быть предоставлены привилегии. И вот теперь, вкусив от этой победы разума, пассажиры туристского автобуса быстро выбираются, например, к окраине Неаполя и прибывают в Помпеи .

Первое, что попадает в поле их зрения, это улицы мертвого города. Имеются довольно высокие тротуары. Они образуют направляющие, предвосхитившие на два тысячелетия автоматизированную трассу автобусов! Движение уже тогда было односторонним, иначе не разъехаться двум повозкам. Но самое примечательное - перекрестки. Там, где мы привыкли видеть переходы типа «зебра», из плит мостовой выступают камни-островки, образующие три-четыре промежутка - крайние для колес, средние для коней. В размерах островков и промежутков между ними соблюден стандарт, из чего можно заключить, что и колея, и дорожный просвет колесниц были унифицированы и что многоконные коляски на улицы города не допускались.

Помпейские возницы волей-неволей замедляли ход перед перекрестками, а пешеходы ступали по островкам, не сходя на мостовую и сохраняя чистыми сандалии. Такой переход, пожалуй, безопаснее нынешней «зебры» и как две капли воды схож с новейшим экспериментальным в Голландии , где тоже применены «островки», но теперь уже резиновые.

Ручные и гужевые повозки древнего мира: арба, назначение и приспособленность ее конструкции к условиям эксплуатации. Римские колесницы: многообразие устройства и назначения. Возникновение дорожной сети. Начало организации дорожного движения.

Колесницам предшествовали влекомые быками одноосные арбы , иногда их сцепляли по две. Получалась двухосная повозка, обладавшая, однако, худшей проходимостью, чем одноосная. Поэтому пользовались ею редко. Арбы представляли собой огромную, тяжелую конструкцию, состоящую из двух массивных деревянных или каменных колес насаженных на одну общую ось. Чтобы сдвинуть такую повозку требовалось усилие одного, а иногда даже нескольких быков. После открытия способов плавки металла, колеса начали лить из него, что значительно увеличило их прочность, но веса конструкции не снизило.

Чтобы увеличить количество перевозимого груза к повозке приделывали еще одну ось с насаженными на нее колесами. Четырехколесный экипаж от этого становился еще более тяжелым и неповоротливым. Получался замкнутый круг - чем больше груза хотел перевезти человек, тем больше по размеру он создавал повозку. А чем больше увеличивались ее размеры, тем больше становилась ее масса. Естественно животным становилось все труднее сдвинуть ее с места, поэтому груза они могли везти меньше.

Основная масса экипажа приходится на массивные колеса, поэтому впоследствии сплошные колеса насадили на ось, благодаря чему появилась ступица - центральная часть колеса. Позднее появились составные колеса из двух-трех сегментов, соединенных планками.

Для снижения массы колеса (без снижения прочности) в сегментах стали делать вырезы или составляли диск в виде решетки из брусьев, располагая их лучеообразно или крест-накрест. Так пришли к спицам и ободу , либо составному из брусьев, либо гнутому из дерева в распаренном состоянии.

Умение делать колеса со спицами быстро распространилось в начале (на юге Европы , в Причерноморье и в Индии ) и середине (в Западной Европе и в Китае ) первого тысячелетия до н.э.

Новый вид колеса позволил существенноснизить вес повозки, и через некоторое время неторопливых быков заменили лошадьми. Так родилиськолесницы первоначально для торжественных выездов, прогулок и соревнований, а затем, ввиду легкости и маневренности, для вывоза урожаяземледельцами, в качестве походных жилищ кочевникови боевых колесниц.

Появились колесницы более чем за 2000 лет до н.э. в Месопотамии , а в скором времени стали использоваться и в Египте . Колесницы были двух- и многоместные, двух- и четырехколесные, открытые и с балдахином, простые и роскошно отделанные. Приведем описание колесниц Гомером в «Илиаде »:

Техническая терминология Гомера и его переводчика Гнедича вполне была бы уместна в описательном курсе автомобиля!

Мощный, внушительный вид, массивность кузова колесниц оправданы функционально. Кузов должен был выдерживать езду без рессор и эластичных шин (много столетий пройдет до их изобретения), по грубым дорогам и без дорог, а при боевом использовании колесниц - служить броней.

Нужная скорость колесниц, если ее ограничивала большая их масса, достигалась просто: добавляли в упряжку лошадей. Так, квадрига (с четырьмя конями) была весьма распространенной.

Корпус, хоть и открытый сверху и сзади, получался достаточно жестким, чтобы воспринимать и тянущие усилия коней, и толкающие - от колес.

Затем увеличили диаметр колес до 1,5…2 м, справедливо предполагая, что большой диаметр смягчит толчки колеса при движении по дорожным неровностям и позволит ему не застревать в рытвинах и ямах.

Общая деталь колесниц - колеса, свободно насаженные на концы невращающейся оси, поэтому они вращались независимо одно от другого, не проскальзывали, не скрежетали, не изнашивали обода. Принцип независимого вращения колес на одной оси стал обязательным и для конных повозок, и для автомобилей, за исключением случаев, когда колея очень узкая и разница в скорости вращения колес невелика.

У древнегреческих колесниц были очень легкие и гибкие колеса, обычно с четырьмя спицами, сделанные из тонкого изогнутого дерева - ивы, вяза или кипариса. Эластичные колеса позволяли мчаться по пересеченным склонам, где экипажи с более тяжелыми и жесткими колесами были бы бесполезны. Обод колеса под действием веса колесницы изгибался подобно луку, но, так же как и лук не следует хранить с надетой на него тетивой, так и колеса древних колесниц не следовало оставлять под нагрузкой. Поэтому по вечерам колесницы либо запрокидывали и прислоняли к стене, либо совсем снимали с них колеса.

Колесницы в Китае (XIV - XIII вв. до н.э.) имели большие (диаметром 1,22…1,56 м) колеса с 18…26 спицами, вставленными в длинную (22…36 см) ступицу, на которой колесо вертелось вокруг неподвижной оси. Обод колеса был двойным. Ось была длиной 2,98…3,1 м, что в сочетании с большой ступицей, предохранявшей колесо от западания, придавала колеснице устойчивость. Для сохранности на концы оси надевались бронзовые наосники. Кузов располагался на месте перекрестия дышла и оси, еще не смещенной назад для облегчения поворота колесницы.

Большинство конструкций колесниц не предусматривало сидений, экипаж помещался стоя и, в движении, балансировал на полусогнутых ногах, поэтому стрельба из лука явно превышала человеческие возможности. Долгое время колесница двигалась быстрее, чем всадник, сидящий без стремян. Напротив, проходимость колесницы была неудовлетворительной (попавший под колесо камень мог выбросить экипаж или развалить коляску), а всадник в движении имел лучшие возможности для ведения боя.

История военной техники от древних веков содержит многочисленные данные о самых разнообразных проектах боевых повозок. Приведем лишь не которые из них. Персидский царь Кир 2,5 тыс. лет назад широко использовал боевые повозки против неприятельских фаланг.

В средние века колесницы использовались редко, но часто проектировались. Например, византийцы пытались поставить на колесницу огнемет (ствол проходил между лошадями). Во всех образцах средневековых боевых колесниц возница располагался верхом на одной из лошадей: после изобретения стремян ему было удобнее и безопаснее, чем в коляске. В 1456 г. в шотландской армии появились деревянные боевые колесницы, приводимые в движение парой лошадей.

Великий итальянский художник и ученый Леонардо-да-Винчи (1500 г.) разрабатывал проекты деревянных повозок, вооруженных вращающимися серпами. "Также устрою я, - пишет он, - крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся со своей артиллерией в ряды неприятеля, нет такого множества войска, коего они не сломили бы. А за ними невредимо и беспрепятственно сможет следовать пехота".

Грузовые колымаги Средних веков: введение поворотной (на шкворне) передней оси. Применение подвески кузова в XY веке и превращение колымаги в карету. Совершенствование конструкции кареты в XYI-XYII веках: развитие экипажной части (берлины, дормезы); появление стальных рессор; применение тормозов. Появление экипажей общего пользования (московские «волчки», парижские «кукушки», берлинские «реброломы», дилижансы). Особенности устройства экипажей начала XIX века. Применение каретником Георгом Лангеншпенглером рулевой трапеции.

В течение многих столетий совершенствовались конно-тяговые повозки. Их строители словно бы подготовляли создание автомобиля. Следы его экипажного прошлого и сейчас можно найти в устройстве колес, тормозов, подвески, в названиях кузовов

С упадком Римской империи и распадом Европы на мелкие феодальные княжества развитие транспорта затормозилось на целое тысячелетие. Езда в средневековых колымагах была мучением, и на них главным образом возили грузы. Путешествовали же большей частью верхом, иногда на ручных или конных носилках (седанах, паланкинах, портшезах). Долгий период упадка отмечен лишь одним важным усовершенствованием повозок - введением поворотной, на шкворне, передней оси .

В XV веке был сделан решающий шаг в развитии повозки: кузов, как люльку, подвесили на четырех ремнях к загнутым концам рамы. Растягиваясь, ремни смягчали толчки колес, поэтому при движении кузов не раскачивался (гамачная конструкция). Колымага превратилась в более удобный, но укачивающий экипаж – карету , ставших достоянием лишь коронованных и титулованных особ, поскольку число их было невелико.

| Карета с подвеской на ремнях |

|

В XVI веке появились кузова с кожаными боковинами тента, затем с жесткой крышей и окнами, однако с открытым облучком для кучера.Застекленную карету называли берлиной , поддерживающие ремни которой прикреплялись к лебедке с зубчатым колесом и подтягивающихся по мере необходимости.

Когда сиденья, снабженные спинками на шарнирах, превратились в складные постели, кареты получили название дормезы . Устройство постели стало необходимостью, так как путешествие даже в 400…500 верст длилось неделями. Дотянуть до постоялого двора без сна мог только очень выносливый пассажир.

В XVII веке экипажу был дан поворотный ход , позднее - «лебединая шейка» - изгиб дрог, под который проходит колесо при резком повороте. К концу XVII века введен новый тип упряжи, при котором лошадь тянула повозку не шеей, а грудью, - хомут , позволяющий запрягать одну лошадь вместо двух

Развитие дорог послужило дальнейшему совершенствованию колесных механизмов, что привело к появлению конных повозок на мягком (с рессорами) и жестком ходу , предназначенных как для перевозки людей - экипаж, бричка, карета, так и для перевозки грузов - телега, арба, причем наличие подвески вносит едва ли не самый большой вклад в создание комфорта и безопасности движения

Несущий кузов то сдавал, то вновь завоевывал позиции: рама стала необходимой лишь с появлением ременной или цепной подвески осей у экипажей и не обязательной - с введением рессорной подвески.

Применение вместо ремней вертикальных С-образных металлических рессор (с конца XVII века) позволяла поднять кузов несколько выше, что имело большое значение при качестве дорог того времени. В Лондоне , центре экипажного производства с конца XVIII века, были изобретены «патентованные оси Collinge » со специальной камерой для смазки.

В 1804 году английский каретный мастер О.Эллиот изобрел горизонтальные эллиптические «лежачие» рессоры . Это позволило избавить экипаж от резких толчков, убрать громоздкую конструкцию, на которой крепились ремни и С-образные рессоры. В результате экипажи приобрели легкость и изящество, что способствовало появлению разнообразных колясок (фаэтон, кабриолет, шарабан, дрожки, ландо, пролетки, линейки) .

Во избежание опрокидывания на поворотах потребовалось приспособление, при помощи которого можно замедлить или вовсе остановить движение - тормоза . Сначала они представляли собой всего лишь клинья, которые перед спуском подкладывали под колеса, благодаря чему карета сползала под гору «на тормозах». Позднее на карете появился рычаг с закрепленной на его конце кожаной подушкой. Нажимая на рычаг, возница с силой прижимал подушку к ободу колеса и замедлял этим его вращение.

Много было опасностей и трудностей в пути - поборы за пользование дорогой на территории иных землевладельцев, а то и учиняемые феодалами ограбления, не говоря уже о разбойниках.

И все же главную опасность таили сами дороги, в расчлененной на мелкие княжества Европе , «у семи нянек», пришедшие в полное запустение. Вплоть до XVII века никто не следил за состоянием дорог и не ограничивал (как делали в Риме и делают теперь применительно к автомобилям) массу повозок для сохранения дороги, не возлагал на землевладельцев ответственность за поломки повозок на «их» дорогах.

Обширную сеть мощеных римских дорог начали восстанавливать с появлением рессорных карет, особенно в Англии и Франции , прокладывая дороги с каменным покрытием - шоссе . Особенно бурное строительство развернулось в Англии , где в 1818 - 1829 годах были проложены шоссейные дороги общей протяженностью 1600 км. В России же дороги пришлось не восстанавливать, а прокладывать, вырубая леса, выравнивая грунт, осушая болота, что было весьма трудоемко.

Развивались ремесленное производство и торговля, росли города. Назрела необходимость в создании общедоступного транспорта.

Начиная с XVII века, в городах появились и множились экипажи общего пользования . Для уменьшения количества повозок, экипажные компании пустили в обиход тесные и неудобные повозки: в России - «волчки» , во Франции - «кукушки» , в Германии - «реброломы» , на междугородных дорогах - дилижансы .

В ХVIII веке Петр I учредил «регулярную почту» - сеть станций, управляемых смотрителями, в распоряжении которых были ямщики, кибитки и лошади.

В ХIХ веке гужевой транспорт все еще играл важную роль, где не было железных дорог. Весь городской транспорт был конным. Существовали и наемные экипажи, кэбы в Англии , фиакры во Франции . Между городами регулярно курсировали почтовые и пассажирские кареты.

Приведем некоторые штрихи конструкции экипажей и методов их производства.Рама и кузов экипажей покоились на трех опорах: двух задних рессорах и поворотном шкворне. Для прохода поворотных колес передняя часть кузова (облучок) была поднята. Но, кузов на трех опорах неустойчив, высокий облучок неудобен, при поворотах лошадь затрачивает дополнительное усилие на перекатывание передних колес.

Поэтому, на экипажах с парной упряжкой применяли предложенную в 1818 г. мюнхенским каретником Георгом Лангеншпенглером «трапецию» . Передняя ось перестала быть цельной: состояла из средней неподвижной части и двух цапф, связанных с ней шарнирами. Левую и правую петли шарнирно соединяли тягой с поворотными рычагами, а также с дышлом.

Когда лошади отклонялись вправо или влево, конец дышла передвигал тягу в противоположную сторону, а тяга поворачивала колеса. Тяга, балка и рычаги образовывали «трапецию», при которой экипаж имеет четыре опоры, облучок можно опустить, работа лошади облегчается (колесо поворачивается на месте). Сложная для экипажей, «трапеция» оказалась необходимой автомобилю, у которого усилия на поворачивание колес затрачивает не лошадь, а водитель.

Бизнес с использованием ретро-транспорта – настоящая золотая жила для фермеров, занимающихся содержанием или разведением лошадей. Эти потрясающие животные уже давно не используются для тяжелых работ в поле, однако могут приносить дополнительный доход, катая туристов по живописным улицам города. В этой статье мы расскажем, как сделать карету своими руками, чертежи прилагаются.

Существует несколько видов популярных в России повозок для лошадей, которые можно изготовить в домашних условиях:

- телега;

- сани;

- экипаж или карета.

Давайте рассмотрим подробнее, как изготовить каждое из вышеперечисленных транспортных средств.

Использование телег для лошади

Начнем с простого. Телега издавна использовалась в деревнях, как основное средство передвижения для нескольких пассажиров, а также, как приспособление для перевозки габаритного груза. Во времена молодости наших дедушек и бабушек они порой встречались и в городе, чаще всего у рынков, куда крестьяне привозили на продажу урожай с огорода или скотину.

Сегодня такую диковинку в городах можно встретить очень редко и только в «нарядном» варианте. Нехитрое транспортное средство малых размеров часто цепляют к пони в парках, чтобы покатать детей.

Повозка для лошади отлично подойдет в качестве транспорта на свадьбе в стиле «рустик»

Любая повозка, будь то сани, карета или телега, не сдвинется с места без лошади. Важно знать, как правильно запрячь коня — ведь от этого зависит, комфортно ли будет животному в упряжи, а, значит, и его работоспособность. Разбираемся , из чего состоит упряжка и какие правила запряжки существуют.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе изготовления телеги вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Цены на популярные модели фрезерных станков

Станок фрезерный

Изготовление телеги

Конструкция простой повозки делится на несколько основных элементов:

- раму;

- навесную часть.

Рассмотрим изготовление каждой из составляющих.

Делаем ось

| Шаг | Описание |

|---|---|

| В качестве материала для изготовления телеги обычно используют крепкое дерево. Итак, прежде всего заготовьте метровый деревянный брус, ширина и высота которого равны друг другу и составляют 10 сантиметров. Обязательно проверьте, чтобы использующееся для оси дерево не подгнивало и не крошилось. Некачественный материал может привести к неожиданной поломке телеги, и как следствие, к получению травм пассажиром и лошадью. |

| Определите, какая часть деревянного бруса будет находиться снизу повозки. Выполните фрезеровку паза по всей нижней части деревянной заготовки, он нужен, чтобы установить внутрь ось из металла. Затем просверлите отверстие ровно посередине деревяшки, проходящее насквозь. Диаметр отверстия составляет 20 миллиметров. Во время сборки телеги в него устанавливают шкворень – специальный металлический штырек с параметрами М20х200. |

| Теперь необходимо изготовить плоские металлические круги диаметром в 30 сантиметров. В качестве исходного материала используйте сантиметровые металлические листы. Посередине каждого «блина» вырежьте отверстие, диаметр которого составляет 22 миллиметра. Получившиеся детали возьмут на себя роль поворотного приспособления, в двух из них необходимо сделать дополнительные крепежные отверстия. |

| Заходя с нижней части бруса, вставьте в срединное отверстие шкворень. Закрепляем его с каждой стороны и устанавливаем в брус металлическую ось и плоские круги. Поздравляем, вы только что самостоятельно сконструировали переднюю ось будущей повозки. |

Ось для задней части телеги изготавливается аналогично передней, но без использования в конструкции шкворня и металлического «блина».

Делаем раму

| Шаг | Описание |

|---|---|

| Чтобы сконструировать раму, используйте второй деревянный брус, длина которого равна 3 метрам. Ширина и высота детали соответствуют предыдущим параметрам и составляют 10х10 сантиметров. |

| С одного конца заготовленной детали крепим ранее собранный поворотный механизм, с другой устанавливаем еще один деревянный брус, который составляет 10 сантиметров в ширину, 10 в высоту и 3 сантиметра в длину. Затем прикрепляем к раме заднюю осевую часть. Маленький брусок компенсирует уровень расстояния между осями и необходим для исправного функционирования транспортного средства. |

| Необходимо придать получившейся деревянной конструкции жесткость. Для этой цели используйте доски, составляющие 5 сантиметров в ширину, 13 в высоту и 2,515 метра в длину. Придавая изделиям нужную форму и параметры, отслеживайте точное соответствие получаемых и нужных размеров. |

Цены на различные виды бруса

Навесная часть

| Шаг | Описание |

|---|---|

| К навесной части в первую очередь относится дно нашей повозки. Оно собирается из набора досок, с шириной в 2,5 сантиметра, высотой в 10 сантиметров и длиной в 50 сантиметров. Они накладываются на каркас рамы и досок, придающих жесткость и закрепляются болтами на срединном брусе. |

| По краям собранного днища закрепляем две длинные доски. Ширина каждой из досок составляет 2,5 сантиметра, высота – 10 сантиметров и длина – 2,8 метра. |

| Из листа качественной фанеры выпиливаем торцы будущей повозки, толщина которых составит примерно 2-3 сантиметра. Надежно прикрепляем детали к собранному каркасу. Затем к обоим торцам с каждой стороны привинчиваем по две отшлифованные, широкие доски. |

Цены на фанеру влагостойкую

Фанера влагостойкая

Итак, у нас получилась настоящая, крепкая телега. Украсьте ее дополнительными деталями и превратите в сказочную повозку.

Одним из важнейших элементов сбруи является хомут. Именно он в своё время позволил повысить рабочие характеристики лошадей и перевозить не только людей, но и тяжёлые грузы. Читайте в , из чего состоит хомут, какие виды хомутов бывают и как правильно подобрать его для своей лошади.

Использование кареты

Теперь перейдем к более сложному варианту повозки для лошади – элегантному экипажу или карете. Эта разновидность ретро-транспорта далека от сельской романтики, так как акцент делается на ее изящном внешнем виде. Очень популярный транспорт не только для городских конных прогулок влюбленных пар, но также для свадеб, где может выступать в качестве ключевого элемента тематической фотозоны для молодоженов и гостей.

Необходимые материалы

Чтобы у вас получилась крепкая и красивая карета, необходимо заготовить следующие материалы и инструменты:

- деревянные брусья;

- влагостойкую фанеру;

- болты и гайки;

- струбцины;

- пластик;

- поролон;

- ткань для обивки элементов экипажа;

- стойкие лакокрасочные жидкости для строительных материалов;

- клей;

- дрель;

- лобзик;

- наждачку;

- дисковую пилу;

- рулетку;

- напильник.

Делаем кузов кареты из фанеры своими руками

В качестве материала для корпуса будущей кареты выбирайте влагостойкую фанеру для уличных изделий. Нанесите разметку будущих элементов корпуса кареты на листы фанеры с помощью черного маркера.

Следует сказать, что параметры кареты зависят от желаемой формы и размера, однако даже самая маленькая кабина на двоих человек будет составлять около 1200 миллиметров в длину и ширину и 1600 миллиметров в высоту.

Приступите к выпилке фигур по нанесенной разметке, используя дисковую электрическую пилу. В результате распиливания у вас должно получиться четыре детали. Две из них сделайте немного меньше оставшихся. Мы соединим их с большими частями, чтобы в дальнейшем опереть на что-то заднюю и переднюю стенки кареты.

После того, как получите заготовки, с помощью электролобзика аккуратно выпилите отверстия под окна и двери. Чтобы электролобзик легко вошел в полотно фанеры, просверлите дрелью небольшие отверстия на месте будущего входа лезвия.

Соединим большие и меньшие заготовки между собой с помощью строительного клея и болтов, закручивающихся с внешней стороны. Прежде чем осуществлять закрутку болтов, дайте клею между панелями просохнуть и застыть. Для этого, сдавите их струбцинами и оставьте на некоторое время.

Приступаем к выпилке пола и потолка кареты. Потолочная панель из фанеры также может составлять 9 миллиметров, однако днище следует выполнить из прочного и толстого полотна.

Крепление этих элементов к боковым частям кареты производится с использованием распорки – так ровнее. Следует приклеивать составляющие повозки строительным клеем, а также скручивать вместе болтами.

Если вы решили сделать большой экипаж на несколько человек, добавьте дополнительные ребра жесткости. Выполнить их можно из дерева или металла.

Шаг 5. После того, как пол и потолок кареты будут прикреплены, измерьте получившееся между стенками расстояние, а также расстояние от пола до потолка. Так вы получите параметры задней и передней стенок транспортного средства. По желанию выпилите в них небольшие оконца или оставьте полотно целым. Делать окно в передней стенке предпочтительно, чтобы во время использования экипажа пассажирам не пришлось передавать кучеру указания по маршруту через боковое окно, повышая голос.

Чтобы крепящиеся края кареты легко изогнулись, сделайте по всей длине края надпилы с небольшими интервалами.

Видео – Как сделать карету

Делаем раму

Теперь, когда кузов готов, перейдем к изготовлению рамы.

Размер этого элемента кареты определяется исходя из габаритов кузова. Выпиливать составные части рамы следует из толстого листа фанеры, составляющего в ширину не менее 21 миллиметра. Из него производится выпилка двух частей рамы, аналогично изображенной на рисунке форме.

После того, как выпилка произведена, обработайте поверхность деталей наждачной бумагой для придания гладкости.

Обратите внимание! В выемку рамы должен плотно входить кузов. Производите выпиливание аккуратно. Если случайно отпилили лишний сантиметр, не экономьте и сделайте новую деталь.

Приступим к изготовлению багажной части экипажа. Для каждой боковой части рамы производим выпил накладок согласно представленному рисунку. В качестве ориентира формы используйте чертеж изготовленной рамы. Материалом для боковин также служит толстая фанера.

После того, как боковины сделаны, закрепите их на внутренней стороне рамы с помощью болтов или клея. Можно использовать эти строительные приспособления комплексно.

Деталь для днища задней части повозки выпиливается из остатков фанеры, одна ее сторона должна быть скошена под углом в 45 градусов, как показано на рисунке.

С помощью дрели проделываем отверстия в боковых частях. Делать это нужно под углом в 90 градусов. Чтобы получилось ровно, используйте специальный кронштейн.

Затем установите на место дно кареты и насадите ее на раму с помощью равного количества шурупов для каждой стороны.

Не забывайте проклеивать места соединения деталей для предания конструкции дополнительной прочности. Чтобы склеивание получилось максимально эффективным, затягивайте детали струбцинами.

Теперь готовим место кучера. Оно производится по аналогии с полом багажной части. Из листа фанеры выпиливается деталь, на которой делаются параллельные надрезы примерно по 6 миллиметров в глубину. К нему под углом приклеивается второй лист, по размерам идеально входящий вовнутрь рамы кареты. После того, как клей высохнет, привинтите листы друг к другу несколькими шурупами.

Затем из напиленных фанерных досок делаем подножку. Приклеиваем дощечки боковыми частями друг к другу и устанавливаем на место.

Шаг 5. Готовим само сидение для извозчика. Тут полет вашей фантазии ничем не ограничен. В начале изготавливаем «скелет» будущего стульчика, ориентируясь на рисунок, а затем накладываем на каркас фанерные дощечки. Нижнюю часть сидения можно сделайте широкой, чтобы сидеть было удобно.

Изготовление сидения для кучера — самая простая часть процесса

Чтобы конструкция смотрелась эффектнее, обустройте резные подлокотники.

Шаг 6. Приступим к созданию окон и дверных завес. В качестве оконных пластин выступает тонкий, прозрачный пластик. Продажа этого материала осуществляется в рулонах.

Интересный совет. Чтобы разогнуть рулонный пластик, опустите его в кипяток и распрямите на ровной поверхности.

Выпиливаем рамку для окна и вклеиваем пластик с внутренней стороны. Можно также закрепить его шурупами.

После того, как окошки готовы, устанавливаем их в соответствующие разъемы кузова и приклеиваем наличиники. Получиться должна конструкция, похожая на изображенную на рисунке.

Ручку для двери и петли лучше взять покупные, металлические, так как эксплуатироваться карета будет нещадно.

Шаг 7. Обивка салона тканью производится с помощью строительного степлера. Для кареты, в которой будут кататься люди, лучше купить эко-кожу, так как ее износостойкость выше других доступных материалов. Однако, некоторые детали внутреннего убранства можно обшить бархатной тканью.

Представляем вам сравнительную таблицу преимуществ и недостатков эко-кожи.

Как видите, все недостатки материала связаны в основном с эстетическими характеристиками. С практической точки зрения эко-кожа подойдет для обивки нутра кареты лучше всего.

Шаг 8. Чем вы займетесь на этапе украшения кареты зависит только от вас. Главное, не забудьте оснастить экипаж внутри удобным диванчиком, который также можно собрать самостоятельно и обить подходящей тканью.

Обязательно позаботьтесь о внешнем убранстве повозки. Добавьте резные элементы из фанеры по всему корпусу, не забудьте про крышу и раму. Если сделаете решетку для крыши, можно поместить наверх настоящую живую клумбу из цветов. Это добавит карете очарования и привлечет к вам толпу туристов.

Карета — эффектный ретро-транспорт, популярный среди туристов

Покрасить корпус кареты можно краской для фанеры, которая на рынке доступна абсолютно любых цветов. Вот примерные перечень окрасочных работ:

- шлифование поверхности;

- грунтовка с использованием акриловой основы;

- сушка слоя;

- шпатлевание;

- сушка шпатлевки;

- повторное шлифование;

- грунтовка;

- сушка грунта;

- окрашивание.

Как сделать колеса для кареты

Деревянные колеса для кареты также легко изготавливаются самостоятельно. Их составными частями являются:

- обод, выполненный из сегментов;

- выпиленные ступицы;

- металлические бандажи;

- подшипниковые втулки.

| Шаг | Описание |

|---|---|

| Обод колеса изготавливается и ровного количества сегментов, абсолютно одинаковых. Обычно их всего семь штук. С задней части обода проделывают гнездо для шипа, с передней выпиливают шип. Поперек основания каждого шипа необходимо выпилить желобок, который нужен, чтобы из паза выходил воздух. Посередине каждого сегмента выпиливается углубление, с боков просверливаются дыры, проходящие насквозь. Сборка обода производится по схеме «паз – гнездо». |

| Приступаем к изготовлению ступицы. Для такой детали понадобится цельный кусок хорошего дерева. Деталь вытачивается аналогично чертежу, изображенному на рисунке. Затем готовим бандаж на полученную деталь. Он производится из металлических трубок, порезанных на кольца. Внутренний диаметр кольца соответствует внешнему диаметру круглой части ступицы. Разогрев кольцо, наденьте его поверх круглой части ступицы, запрессуйте втулки и дайте остынуть. |

| Теперь приступим к изготовлению спиц. Форма изделий может быть любой, главное соблюдать основные принципы. Вдоль шипов спицы выпиливаем желобки, чтобы из гнезд свободно выходил воздух. |

| Собираем колесо и устанавливаем бандаж поверх его обода. Готовится такой бандаж из полосок нарезанных металлических пластин, толщиной не менее 4 миллиметров. Ширина одной полосы равна ширине колесного обода. Крепеж металла осуществляется с помощью просверливания дыр в поверхностях и закручивания винтиков. |

Необходимо отметить, что преимуществ у деревянных колес старого образца не так уж и много. Несмотря на металлические бандажи, их износостойкость оставляет желать лучшего.

Некоторые умельцы советуют использовать для карет резиновые шины, например, предназначенные для мотоцикла. Это не только сделает ход кареты мягче, но и обеспечит долгий срок службы экипажа.

Видео – Самостоятельное изготовление деревянного колеса для экипажа

Использование саней

Зимним вариантом кареты являются сани. Катание на санях является настоящей диковинкой и особенно популярно в России из-за затяжных зим небывалой красоты.

В упряжку таких саней запрягают одного, двух или трех коней, которые унесут вас в настоящую зимнюю сказку. Но чтобы сказка не превратилась в холодный кошмар рядом со сломанным экипажем, необходимо правильно выполнить построение конструкции.

Сани — эффектное зимнее средство передвижения

Материалы для изготовления

Чтобы выполнить сани своими руками нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

- стальные трубы диаметром от 2,5-5 сантиметров;

- листовой металл;

- профили для изготовления уголков;

- деревянные доски;

- фанера;

- краски для дерева и металла;

- лак для покрытия уличных поверхностей;

- сварочный аппарат;

- лобзик и другие слесарные инструменты.

Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат

Делаем полозья

Лучше всего использовать трубы из нержавеющей стали, так как эксплуатироваться сани будут в экстремальных условиях русской зимы с ее погодными перепадами.

Длина труб должна быть больше, чем протяженность задуманных саней, так как мы загнем их с двух стороны, чтобы превратить в полозья. Для загиба используют специальный инструмент. При отсутствие оного в вашем строительном арсенале, воспользуйтесь хитростью: набейте трубы песком, нагрейте и приступайте к сгибу.

Делаем стойки и поперечные перекладины. Первые детали нужны, чтобы сани не проседали при серьезной нагрузке, вторые – чтобы сделать конструкцию единым каркасным сооружением.

Для изготовления пересиленных элементов используют тонкие стальные трубы, не менее 2,5 сантиметров в диаметре. Установите стойки с каждой стороны будущих саней и надежно приварите их вместе с перекладинами и полозьями.

После того, как каркас сварен, также из маленьких стальных труб изготовьте так называемые кобылки, длиной в 10 сантиметров. Всего 12 штук. Равномерно приварите их с каждой стороны транспортного средства. После, вырежьте из металлических листов небольшие пластины и закрепите на санях. Мы используем их для крепления оглобли.

Кузов для саней изготавливается аналогично каретному, однако делается открытым. Проще говоря, делается половина каретного кузова и красиво украшается декором, затем наносится краска и лак.

Сегодня популярно отливать кузов саней из металла, но эта работа более кропотливая и трудоемкая. Чтобы облегчить задачу, выпилите каркас из фанеры и укрепите его, обшив металлическими листами.

Подведем итоги

Туристический бизнес на территории нашей родины всегда процветал, ведь увидеть ее необъятные просторы и оценить красоту городов мечтают многие гости из-за рубежа. Если вашим призванием оказалось животноводство, вы также можете получить прибыль от туристического сегмента, сделав своими руками модный ретро-транспорт.

Предлагать свои услуги туристам не придется. Как только они увидят роскошную карету или романтичную деревенскую повозку с лошадью и кучером, не будет отбоя от желающих прокатиться.

Приобрести элементы для постройки кареты можно в строительных магазинах любого города и поселка. Помните, ключ успеху заключается в упорстве. Удачи вам!

Общая характеристика итальянского искусства эпохи Возрождения

Реформы Джотто и их влияние на дальнейшее развитие монументальной живописи Италии

Раннее Возрождение Италии. Архитектура. Филиппо Брунеллески, Леона Баттисты Альберти

Скульптура раннего Возрождения. Донателло

Развитие ренессансного рельефа и круглой пластики в творчестве Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверчи, Андреа Вероккио.

Творчество Томмазо Мазаччо

Творчество флорентийских художников 15 в. Паоло Учелло, Беноццо Гоццоли, фра Беато Анжелико, Филиппо Липпи

Творчество Пьеро делла Франческа

Творчество Сандро Боттичелли

Творчество Андреа Мантеньи

Архитектура. Творчество Донато Браманте и Андреа Палладио

Леонардо да Винчи. Станковая и монументальная живопись, рисунки, работа в области скульптуры и архитектуры

Мадонны Рафаэля, эволюция образа. Портретное творчество

Монументальная живопись Рафаэля

Скульптура Микеланджело ("Пьета", "Давид", гробница Юлия II)

Капелла Медичи. Скульптура, интерьер

Монументальная живопись Микеланджело

Архитектурные работы. Поздний период творчества Микеланджело

Особенности венецианской школы живописи. Раннее Возрождение. Джованни Беллини, Антонио да Мессина, ВиттореКарпаччо

Творчество Джорджоне

Творчество Тициана

Творчество Паоло Веронезе

Творчество Якопо Тинторетто

Особенности развития искусства Северного Возрождения. Отличие от Италии

Творчество Яна ван Эйка

Реализм и фантастика в творчестве Иеронима Босха

Образ природы в искусстве Питера Брейгеля Старшего

Крестьянская тема в творчестве Брейгеля

Альбрехт Дюрер - ведущий представитель немецкого Возрождения. Живопись Дюрера

Графика Дюрера

Творчество Матиаса.Грюневальда

Живопись и графика Ганса.Гольбена Младшего

Творчество Лукаса Кранаха Старшего

Особенности искусства Франции эпохи Возрождения

Значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития европейской культуры

Западно-европейское искусство хyii - хyiii веков

CUII века.

Общая характеристика исторического развития стран Западной Европы. Кризис феодализма и развитие капиталистических отношений. Сложение крупных централизованных государств. Ранние буржуазные революции (Голландия, Англия). Появление и развитие национальных школ в искусстве. Разнообразие художественных стилей и направлений в искусстве XYII века - барокко, классицизм и реализм. Зарождение барокко в Италии и его распостранение в других странах Западной Европы. Связь барокко с феодально-католической реакцией и придворной культурой. Реалистическое искусство XYII века как проявление демократических тенденций в художественной культуре эпохи. Особенности реализма XYII века. Сложение системы самостоятельных жанров в живописи. Значение реалистического искусства этого периода для дальнейшего развития искусства. Классицизм XYIII века, его реалистическая основа.

Искусство Италии. Италия в конце XYI - XYII века. Экономический упадок, политическая раздробленность и испанское владычество. Формирование и развитие искусства барокко, его характерные особенности. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Стремление к грандиозным масштабам и декоративному единству. Синтез искусств в барокко. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность и живописность, усиление иррациональных элементов, стремление к иллюзии пространства. Монументальная и декоративная скульптура, стремление к материальной конкретности, использование реалистических изобразительных средств. Господство "высокого" искусства, мифологической и религиозной тематики. Ведущая роль Рима в формировании и распостранении искусства барокко.

Архитектура барокко. Джакомо делла Порта. (фасад церкви Иль Джезу как первый образец барочного фасада.) Франческо Борромини (церковь Сан Карло в Риме). Карло Мадерна. Изменение плана собора св.Петра. Развитие архитектуры виллы и парка (Палаццо Барберини в Риме, вилла д"Эсте в Тиволи).

Лоренцо Бернини (1598-1680) - крупнейший мастер итальянского барокко, многогранность его творчества. Ансамбль площади и собора св.Петра в Риме, Архитетурно-декоративные работы Бернини (сень под куполом собора св.Петра, кафедра св.Петра, Королевская лестница в Ватикане, фонтаны). Скульптура Бернини. Динамичное движение масс и эмоциональность образов. Стремление к торжественности и грандиозности. Принцип живописности в скульптуре, новое понимание материала. "Давид", "Аполлон и Дафна", "Экстаз св.Терезы". Бернини - родоначальник барочного скульптурного портрета (Людовик XIY). Соединение реалистических и барочных черт в портретах Бернини (кардинал Боргезе).

Живопись раннего барокко. Болонская академия братьев Карраччи. Идеалистическое истолкование художественного наследия искусства античности и Высокого Возрождения. Академическое направление в итальянском искусстве XYII века. Эклектичность как основа творческого метода академистов. Стремление к декоративности, идеализация образов. Творчество Аннибало Карраччи (монументальная и станковая живопись) и художников его круга (Гвидо Рени, Гверчино). Ро/спись галереи дворца Фарнезе и ее место в развитии монументально-декоративной живописи. Аннибале Карраччи и развитие идеализированного классического пейзажа. Монументально-декоративная живопись барокко (Пьетро да Картона, Гаули, Поццо). Особенности перспективного построения, иллюзия пространства, динамичность композиции, усиление живописных тенденций в плафонной живописи

Микеланджело да Караваджо (1573-1610) - глава реалистического направления в итальянской живописи XYII века. Демократические тенденции в творчестве Караваджо. Особенности живописной системы Караваджо, его отношение к свету. Жанровые произведения и натюрморт (²Вакх², "Юноша с лютней", "Корзина с фруктами"). Реалистическая трактовка религиозных сюжетов, обращение к народным типам ("Гадалка", "Призвание апостола Матфея", "Обращение Савла", "Успение Марии", "Распятие апостола Петра", "Положение в гроб"). Значение творчества Караваджо для европейского искусства XYII века.

Искусство Фландрии. Нидерландская революция CUII века и раздел Нидерландов. Подчинение Фландрии испанскому абсолютизму,Распостронение стиля барокко во Фландрии. Особенности фламандского искусства: сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций, устойчивость местных реалистических народных традиций.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) – глава фламандской школы живописи. Национальные истоки, высокий гуманизм и жизнерадостный характер его творчества. Разносторонний характер его деятельности. Рубенс – художник, гуманист, дипломат. Основные этапы развития его искусства, Реалистические и барочные черты в работах Рубенса. (“Персей и Андромеда”, “Похищение дочерей Левкиппа”, ”Пьяный Силен”, ”Вакханалия” и др.) Методы работы, роль мастерской Рубенса. Историческая живопись Рубенса, серия картин “История Марии Медичи”, монументально-декоративный характер работ и реалистическая полнокровность образов. Стремление выразить несокрушимость жизненных сил природы в пейзажах, сценах охоты (”Охота на кабана”, ”Пейзаж с радугой”). Значение пейзажей Рубенса в развитии реалистического пейзажа. Жанровые сюжеты в позднем творчестве Рубенса. Портреты Рубенса (“Автопортрет с Изабеллой Брандт”, “Соломенная шляпка”,”Портрет Елены Фурман с детьми”, ”Шубка”, ”Камеристка”, автопортреты, Парадные портреты). Роль Рубенса в формировании фламандской национальной школы живописи, Значение творчества Рубенса для мирового искусства.

Антонис ван Дейк (1599-1641) – мастер парадного аристократического портрета. Художественные особенности этого жанра. Рисунки и офорты художника. Влияние искусства Ван Дейка на формирование английской национальной школы живописи и на дальнейшее развитие европейского портрета.

Якоб Иорданс (1593-1678). Реалистический характер, народные истоки, демократизм сюжетов и типажей, Жанровая трактовка религиозных и мифологических сюжетов. Барочные тенденции в творчестве Иорданса, особенности композиционного и колористического решения его работ -“Сатир в гостях у крестьянина”, “Бобовый король”, “Король пьет”, “Четыре евангелиста”, “Воспитание Юпитера”, “Одисей в пещере Полифема”, “Поклонение пастухов” и др.

Адриан Броувер /Брауэр/ (1608-1638) и его значение в развитии жанровой живописи CUII века. Связь искусства Броувера с голландской школой. Бытовые сюжеты, их острота, психологической выразительности образов. Новаторство пейзажей Броувера.

Франс Снейдерс (1579-1657) – крупнейший мастер европейского натюрморта. Реалистические основы его творчества, декоративный характер, колористическое богатство, своеобразие композиции его работ. ²Лавки²Снейдерса.

Искусство Голландии. Особенности социально-экономического развития Голландии, победа нидерландской революции в северных штатах и образование буржуазной республики, Кальвинизм и его роль в голландской культуре, отсутствие предпосылок для развития придворного и церковного искусства. Демократизация голландской культуры первой половины CUII века, преобладающее значение в ней станковой живописи. Реалистический характер и жанровое многообразие голландской живописи (портрет, жанр, пейзаж, интерьер, натюрморт). Развитие изобразительных средств живописи, передача свето-воздушной среды, света и материальности предметного мира. Значение рисунка и офорта в творчестве голландских художников. Особое место голландской живописи в европейском искусстве CUII века.

Франс Хальс /Гальс/ (ок.1580-1666) – крупнейший мастер реалистического портрета. Новаторство Хальса в области группового портрета и эволюция группового портрета в творчестве Хальса (“Групповой портрет стрелков роты св.Георгия”, “Групповой портрет стрелков роты св.Адриана”, “Регенты госпиталя св.Елизаветы”, “Регентши приюта престарелых”), демократизм народных портретов и полуфигурных жанровых композиций (“Цыганка”, “Мальчик с лютней”, “Шут”, “Мулат”, “Рыбак, играющий на скрипке” и др. Характерные особенности портретов Хальса. Живописные приемы Хальса. Значение творчества Хальса для развития голландского портрета.

Рембрандт ван Рейн (1606-1669) – крупнейший мастер голландского искусства CUII века и великий художник-реалист западно-европейского искусства. Демократическая направленность творчества Рембрандта, психологизм образов. Основные этапы творчества. Ранний период: влияние барокко и живописной системы Караваджо. Портреты и мифологические композиции 1630-х годов (“Урок анатомии доктора Тульпа”, “Автоппортрет с Саскией на коленях”, портрет Саскии, “Флора”, “Жертвоприношении Авраама”, “Похищение Ганимеда” , “Даная” и др.) Художественный метод Рембрандта. “Ночной дозор”. 1640-е годы: разрыв художника с буржуазной средой и поиск нового героя, интерес к философским и психологическим проблемам (“Давид и Ионафан”, “Святое семейство”).1650-1660-е годы – поздний период творчества – психологическая глубина образов, глубокий жизненный смысл. Особенности живописной системы Рембрандта, интенсивность и эмоциональная насыщенность колорита, выразительность и красота живописной фактуры. Поздние портреты (“Старушка”, “Портрет старика в красном”, “Портрет жены брата”, “Читающий Титус”, портреты Хендрикье Стеффельс) и картины на библейские темы (“Давид и Урия”, “Аман, Эсфирь и Артоксеркс” и др.) Морально-этическая проблематика в позднем шедевре мастера “Блудный сын”. Рисунки и офорты Рембрандта. Значение художественного наследия Рембрандта.

Ян Вермеер Дельфтский (1632-1675). Созерцательность и лиризм его образов, тонкая передача оттенков настроения, живописные приемы, мастерство в передаче света и фактуры материалов, особенности композиций и пространвтенных построений. Жанровые картины, портреты, пейзажи Вермеера,

“Малые голландцы”. Камерный характер их творчества, небольшой размер картин, тонкость письма, выразительность малых деталей, красота световых и цветовых нюансов, ощущение уюта, единения людей в пейзажной среде или интерьере. Эволюция жанровой живописи. Адриан ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра. Влияние творчества Броувера на ранние произведения Остаде (“Драка”). Добродушный юмор, поэтичная созерцательность, идеализация крестьянской жизни в поздний период творчества (“Деревенский кабачок”, “Деревенские музыканты”, “В мастерской художника”), Ян Стен (1626-1679), повествовательные, сатирические и морализующие тенденции в его творчестве. Жанровые произведения Питера де Хоха, Герарда Терборха, Габриэля Метсю, Карела Фабрициуса.

Голландский пейзаж. Особенности композиции и тональности голландского пейзажа, Ян ван Гойен. Сочетание реалистических и романтических тенденций в творчестве Якоба Рейсдаля (1628-1682). Эмоциональная насыщенность его пейзажей (“Вид деревни Эгмонд”, “Лесное болото”, “Еврейское кладбище”). Мейндерт Гоббема (“Аллея в Миддельхарнисе”, “Лес”, “Водяная мельница”), Пауль Поттер – создатель голландского анималистического жанра.

Голландский натюрморт. Развитие жанра, изображение мира вещей в их связи с жизнью человека, разработка тонально единой композиции в наттюрморте первой половины CUII века (“Завтраки” Питера Клааса, Виллема Хеды). “Десерты” и аллегорические натюрморты второй половины (Абрахам ван Бейерен, Виллем Кальф).

Значение голландского искусства CUII века на развитие реалистического искусства Западной Европы.

Искусство Испании. Особенности исторического развития Испании. Испанский монархизм и католическая церковь. Общая характеристика испанского искусства CUII века. Расцвет испанской живописи, влияние на нее искусства итальянского барокко. Народные истоки и демократизм творчества крупнейших испанских художников.

Архитектура и скульптура Испании конца CUI-CUII века, Эррера (1530-1597) – Эскориал. Декоративизм и пышность испанского барокко, влияние восточных мотивов в архитектуре Испании. Раскрашенная деревянная скульптура, реализм, повышенная эмоциональность, народный характер образов.

Живопись Испании CUII века. Роль готики и нидерландской живописи в формировании испанского национального искусства, итальянское живопись CUI века и развитие придворного искусства Испании. Маньеризм в искусстве Испании CUI века. Эль Греко (1541-1614). Поздневизантийские традиции и влияние веницианской школы в творчестве Эль Греко. Особенности композиционного и колористического решения произведений художника, деформация формы и колорит как средства эмоциональной выразительности, мистицизм образов. Декоративность барокко и яркий реализм “Святой Маврикий“, “Святой Мартин и нищий“, “Погребение графа Оргаса“, “Толедо в грозу“, “Апостолы Петр и Павел“. Портреты Эль Греко. Трагизм и психологическая выразительность образов. Реалистические тенденции в творчестве художника. Портреты инквизитора Ниньо де Гевара и поэта Ортенсио Парависино. Поздние произведения Эль Греко. “Снятие пятой печати“, “Лаокоон“.

Хосе Рибера (1591-1652) – родоначальник испанской реалистической живописи. Влияние Караваджо на творчество художника. Народные типы, жизненная убедительность в трактовке религиозных образов и сюжетов. “Мученичество святого Варфоломея“, “Святой Иероним“, “Святой Онуфрий“. Сочетание приемов парадного портрета и жанра (“Хромоножка“). Поэтичность женских образов. “Святая Инесса“. Графика Риберы.

Франсиско Сурбаран (1598-1664). Реалистическая достоверность, конкретность образов монументальных религиозных композиций. Лаконизм и пластическая выразительность художественного языка Сурбарана, особенности колорита. Портрет и натюрморт в его творчестве.

Диего Веласкес (1599-1660) – крупнейший испанский художник, великий реалист CUII века. Ранний (севильский) период его творчества, влияние караваджизма, “бодегонес“ Веласкеса (“Завтраки“, “Водонос“). 1620-е годы в творчестве Веласкеса. Изменение живописной манеры, тонкость и богатство колорита, мягкость светотени. Реалистическая жанровая трактовка мифологических сюжетов. “Вакх“, “Кузница Вулкана“. Ранние портреты Веласкеса (портрет Филиппа IU). Расцвет творчества художника в 1630-40-е годы, его многообразие и основные черты. Реализм исторической картины “Сдача Бреды“, морально-этический смысл, психологическое раскрытие темы. Парадные портреты Веласкеса,значение пейзажа в портретах художника. Гуманизм Веласкеса, утверждение духовной красоты и достоинства простого человека. “Менипп“, “Эзоп“, портреты шутов. Позднее творчество Веласкеса. “Менины“, “Пряхи“, “Венера с зеркалом“. Портреты инфант. “Портрет Иннокентия C“-пример наивысшего расцвета портретного искусства художника. Значение творчества Веласкеса.

Бартоломео Эстебан Мурильо (1617-1682). Жанровая и религиозная живопись.Тонкость колорита, свето-воздушные эффекты, поэтичность образов его произведений.

Искусство Франции. Экономическое и политическое положение Франции в первой половине CUII века. Прогрессивная роль французского абсолютизма и рост национального самосознания. Культура Франции CUII века, расцвет философии, литературы и изобразительного искусства. Переходный характер архитектуры первой половины века.

Новый этап в развитии национальной школы живописи. Влияние итальянского барокко на придворно-аристократическое искусство Франции. Симон Вуэ.

Реалистическое направление во французском искусстве первой половины CUII века. Тематическое разнообразие графики Жака Колло (жанр, военные сюжеты, пейзаж). Эпический характер произведений Жоржа де Латура (1593-1652). Влияние Караваджо на творчество художника, особенности живописной системы. Жанровые и религиозные произведения - “Игра в карты“, “Новорожденный“, “Мария Магдалина“, “Святой Себастиан“, “Автопортрет“ и др.. Развитие “крестьянского жанра“ в творчестве братьев Ленен. Живописное мастерство крупнейшего реалиста Франции CUII века Луи Ленена (1593-1648). Воспевание патриархального быта - “Трапеза крестьян“, “Посещение бабушки“, роль пейзажа в его произведениях - “Остановка всадника“, “Семейство молочницы“. Утверждение моральной и художественной ценности простого человека в произведениях Ленена, простота и жизненная правдивость образов, монументальная трактовка жанровых сцен.

Влияние рационалистической философии Декарта на формирование мировоззрения классицизма. Никола Пуссен (1594-1665) – родоначальник и крупнейший представитель классицизма в искусстве Франции CUII века. Роль античности и итальянского искусства эпохи Возрождения в формировании искусства Пуссена. Разработка строго организованной, математически выверенной рассудочной композиции, четкое деление пространства на планы, использование в построении композиции приемов римского рельефа, преобладание линейно-пластического начала над колористическим. Новое понимание цвета. Поиски гармонии и героизма в образе человека и природы. Утверждение воспитательного значения искусства, выражение глубоких морально-этических проблем в произведениях Пуссена. Религиозная, мифологическая и историческая живопись Пуссена - “Битва“, “Смерть Германика“, “Танкред и Эрминия“, “Парнас“, “Аркадские пастухи“. “Царство Флоры“, “Великодушие Сципиона“, “Эсфирь перед Артоксерксом“. Классический (“исторический“ или “героический“) пейзаж в творчестве Пуссена, значительность и монументальность образов природы, их героический характер - “Пейзаж с Полифемом“, “Пейзаж с Геркулесом и Какусом“, пейзажный цикл “Времена года“. “Автопортрет“ Пуссена. Значение творчества Пуссена в европейском искусстве.

Новое содержание классического пейзажа в творчестве Клода Лоррена (1600-1682). Лирическое настроение, элегический характер его пейзажей. Идеальные образы природы, внимание к передаче световоздушной среды, эффекты освещения в его произведениях. Большая композиционная свобода при сохранении классицистической схемы, мягкость живописной манеры, гармоничность колорита с объединяющей ролью светотени – основа его художественного языка - “Утро“, “Полдень“, “Вечер“, “Ночь“, “Утро в гавани“, “Похищение Европы“ и др.Влияние Лоррена на развитие европейского пейзажа.

Французская архитектура второй половины CUII века. Завершение централизации французского государства. Господство классицизма – придворного, официально признанного направления в искусстве. Утверждение Королевской Академии живописи и скульптуры. Расцвет и ведущее значение архитектуры в означенный период и основание Академии архитектуры. Дворцовое строительство. Ансамбль дворца и парка в Версале (Луи Лево, Андре Ленотр и Жюль Андруэн Мансар). Строгость архитектурных форм, организующая роль классического ордера. Богатство декоративного убранства интерьеров. Восточный фасад Лувра (Клод Перро) – пример Большого стиля эпохи.

Живопись. Шарль Лебрен как глава официального придворного искусства. Риго и Ларжильор – крупнейшие мастера придворного парадного портрета.

Расцвет скульптуры Франции во второй половине CUII века. Развитие декоративной садово-парковой скульптуры (Франсуа Жирардон). Скульптурный портрет. Пьер Пюже (1620-1694), реалистические устремления в его творчестве. Трагический пафос. Жизненная выразительность и монументальность его работ (“Атланты“, “Милон Кратонский“, “Геркулес“).

Западно- европейское искусство CUIII века.

Общая характеристика CUIII века, века Просвещения, назревания буржуазной революции и падения абсолютизма. Ведущая роль французской художественной культуры. Формирование в европейском искусстве английской национальной школы. Утрата итальянским искусством ведущей роли в искусстве Европы. Спад в развитии искусства Испании, Фландрии и Голландии в CUIII веке.

Искусство Франции. Роль буржуазии и народных масс в борьбе против абсолютизма. Два направления во французском искусстве – официальный стиль рококо и реалистическое направление. Материализм CUIII века и энциклопедисты. Реализм в искусстве и его связь с передовой общественной мыслью. Развитие реалистического бытового жанра, портрета и натюрморта. Взаимоотношения реализма с классицизмом, зарождение революционного классицизма в последней четверти века.

Антуан Ватто (1684-1721) – крупнейший французский художник CUIII века и родоначальник рококо. Национальные истоки его искусства. Ранние жанровые произведения и их связь с фламандским искусством CUII века (“Савояр с сурком“, Бивуак“, “Тягости войны“). Искусство зрелого периода. Ватто – мастер “галантных празднеств“ (“Общество в парке“, “Затруднительное предложение“, “Сад любви“, “Отплытие на остров Цитеру /Киферу,/“, “Капризница“ и др. Своеобразие композиций Ватто, их декоративность и условность, романтическая мечтательность и развитие пасторальных сюжетов. Колорит Ватто. Реалистические тенденции в творчестве Ватто, острая наблюдательность, психологическая тонкость в передаче чувств. Тема искусства и театра в его творчестве (“Актеры итальянской комедии “, “Любовь на итальянской сцене“, “Любовь на французской сцене“, “Жиль“). Развитие реалистического жанра и портрета в творчестве Ватто (“Вывеска Жерсена“, “Портрет скульптора Патера“).

Рококо – стиль декоративного убранства и декоративной живописи. Отказ от монументальности, интерес к интимному, легкость, нежность и изысканная утонченность декоративного стиля. Франсуа Буше (1703-1770) – крупнейший мастер рококо. Многогранность его творчества. Своеобразие композиционного и колористического решения его произведений. Мифологические, аллегорические картины и пасторали Буше. Нарядность живописи Буше, обращение к эротике. Пейзажи и портреты Буше.

Реалистическое направление во французском искусстве CUIII века, его связь с философией просветителей. Дени Дидро и его высказывания об искусстве, утверждение реализма как главного художественного метода французского демократического искусства. Жан-Батист Шарден (1699-1779), его связь с французским реализмом Ленена и Ватто и голландской живописью CUII века. Отражение жизни и этических идеалов третьего сословия в произведениях Шардена. Поэзия обыденности, простота и естественность в его искусстве. Пристальное изучение натуры – основа его творческого метода. Жанровые произведения Шардена (“Прачка“, “Молитва перед обедом“, “Чистильщица репы“, “Карточный домик“). Натюрморт – центральная тема творчества Шардена. Утверждение художественной ценности обычных домашних предметов окружающего мира. Творческая самостоятельность Шардена в жанре натюрморта (“Медный бак“, “Медный чан“,“Трубка и кувшин“, натюрморты с атрибутами искусства). Портреты и автопортреты Шардена. Колорит произведений Шардена, мастерство тональной живописи, Графика Шардена. Влияние творчества Шардена на современных ему художников.

Живопись второй половины CUIII века, ее сложность и противоречивость. Жан Батист Грез (1725-185), сентиментальный мелодраматизм, заостренная морализация его произведений. Нравоучительность, чувствительность и театральность картин Греза, использование им приемов академического искусства, преувеличенная аффектация чувств, нарочитость поз и мимики и т.п. (“Смерть паралитика или плоды хорошего воспитания“, “Первая борозда“, “Обманутый муж“). “Головки“ Греза. Ограниченность творчества Греза.

Развитие реалистического портрета во французском искусстве CUIII века. Пастельный портрет Мориса Кантена де Латура (1704-1788).

Жан Оноре Фрагонар (1732-1806). Взаимодействие тенденций рококо и реализма в его творчестве (“Счастливые возможности качелей“, “Поцелуй украдкой“, “Выигранный поцелуй“), черты романтизма в портретах Фрагонара, жизнерадостный характер произведений Фрагонара и его живописное мастерство.

Пейзажные “руины“ Гюбера Робера (1733-1808) – пример интимного “чистого“ пейзажа, сочетающего традиции классицизма и рококо с фантастико-романтическими ведетами итальянских художников.

Развитие архитектуры во Франции CUIII века, опыты монументальных решений (Парижский Пантеон Суффло). Скульптура второй половины CUIII века. Жан Антуан Гудон (1741-1828) – мастер скульптурного реалистического портрета (“Вольтер в кресле“, “Глюк“, “Портрет сына“, “Портрет жены“ и др.) Острота и многогранность психологической характеристи его портретов.

Искусство Италии. Последний расцвет венецианской школы живописи. Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770) – крупнейший живописец Венеции. Многогранность его творчества. Грандиозный размах его монументально-декоративной живописи. Тьеполо – мастер создания театрализованного зрелища, иллюзорного пространства, декоративной композиции, органического соединения живописи с архитектурой интерьера. Офорты Тьеполо.

Пейзажная живопись Италии. Архитектурные пейзажи (ведуты) Антонио Каналетто (1697-1768). Документальная точность рисунка, совершенство перспективного построения и красочное изображение городской жизни, световоздушные эффекты, зрелищность композиционного решения его произведений. Франческо Гварди (1712-1793), мягкая поэзия повседневной жизни города в его пейзажах. Особенности живописной системы Гварди, элементы пленэра и тонкость живописи.

Рим CUIII века – европейский центр художественной жизни и художественного образования, Открытие Геркуланума и Помпей. Ретроспективный характер творчества римских художников. Офорты Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778). Грандиозность пространственных решений, контрасты света и тени, романтический вымысел и фантастика, монументальность его “архитектурных фантазий“.

Классицизирующее искусство скульптора Антонио Кановы (1757-1822) и его влияние на европейскую академическую скульптуру CIC века.

Искусство Англии CUII-CUIII веков. Особенности экономического и политического развития Англии. Английская революция CUII века и укрепление буржуазии. Развитие науки, философии и литературы. Кристофер Рен (1632-1723) – крупнейший архитектор английского классицизма. Строгий и торжественный стиль построек Рена. Собор св.Павла в Лондоне. Влияние на развитие английской живописи творчества Ван Дейка. Промышленный переворот в Англии CUIII века и расцвет национальной школы живописи.

Уильям Хогарт (1697-1764) – основатель национальной английской школы живописи. Утверждение реализма и гражданственности в его искусстве. Связь его творчества с идеологией английской буржуазии. Высокое мастерство драматического повествования, сатирическая направленность живописных и графических серий Хогарта (“Модный брак“, “Карьера мота“, “Карьера потаскушки“). Острая выразительность типов и характеров в произведениях Хогарта. Реализм и живописное мастерство портретов Хогарта (“Девушка с креветками“). Хогарт – теоретик искусства.

Развитие парадного портрета в Англии второй половины CUIII века. Портреты и пейзажи Томаса Гейнсборо (1727-1787), простота и изящество композиционного решения, тонкость и красота колорита. Реализм, лирическая проникновенность (с элементами синтементализма) его портретов. Реалистическая трактовка образа природы в пейзажах Гейнсборо – первый опыт реалистического изображения природы в искусстве CUIII века. Значение живописных открытий Гейнсборо для дальнейшего развития английской живописи.

Джошуа Рейнольдс (1723-1792), реалистические и декоративные тенденции в его творчестве. Парадный и камерный портреты Рейнольдса. Сочетание парадной монументальности и пышности с правдивой и психологически острой индивидуальной характеристикой – отличительная черта произведений художника.

Значение искусства CUIII века на дальнейшее развитие европейского искусства.

Помогите выполнить презентацию по истории за 1 день, тема "темы 1,2,3,4,5 любую подешевле "

Презентация в ppt или pptx (20 - 25 слайдов) по любой теме (смотреть раздел 2 "Перечень и содержание разделов (модулей) учебной дисциплины" в учебной программе). Могу предложить темы: Тема 1. Первые изобретения (колесо, ручные и гужевые повозки древнего мира) Изобретение колеса. Сила тяги, необходимая для перемещения груза при скольжении и качении. Предыстория экипажей, приводимых в движение мускульной силой животных и человека. Арба, назначение и приспособленность ее конструкции к условиям эксплуатации. Римские колесницы: многообразие устройства и назначения. Рассмотрение конструкции колесницы, описанной Гомером в «Илиаде». Возникновение дорожной сети. Дороги Древнего мира. Начало организации дорожного движения. Тема 2. Роль конных повозок в создании автомобиля. Безрельсовый транспорт Средних веков. Грузовые колымаги: введение поворотной (на шкворне) передней оси. Применение подвески кузова в XY веке и превращение колымаги в карету. Совершенствование конструкции кареты в XYI-XYII веках: развитие экипажной части (берлины, дормезы); появление стальных рессор; применение тормозов. Появление экипажей общего пользования (московские «волчки», парижские «кукушки», берлинские «реброломы», дилижансы для междугородных путешествий). Превращение экипажного ремесла в промышленность. Характерные методы производства и особенности устройства экипажей начала XIX века. Применение каретником Георгом Лангеншпенглером рулевой трапеции. Преемственность в конструкции автомобилей каретных технических разработок и использование сложившейся терминологии. Типы кузовов легковых автомобилей (купе, фаэтон, кабриолет, ландо, седан). Тема 3. Парусные повозки и мускульные повозки 18 века Попытки освободиться от конной тяги: парусные повозки. Конструкции Леонардо да Винчи; повозка Альбрехта Дюрера со всеми приводными колесами; «самобеглая коляска» Леонтия Шамшуренкова со счетчиком пробега; «самокатка» Ивана Петровича Кулибина. Использование трансмиссии со ступенчатым изменением передаточного числа и маховика, позволяющих приспособить силовой привод к условиям движения. Тема 4. Развитие систем пассивной безопасности автомобиля (ремни и подушки безопасности, активные подголовники, детские удерживающие сиденья и кресла, травмобезопасные рулевые колонки) Тема 5. Скорость движения автомобиля: проблемы и решения. Закономерности, определяющие влияние скорости движения. Рациональные значения расчетных и конструктивных скоростей будущего Также посылаю методические указания для самостоятельной работы (чтение). На сессии - зачет по тестовым вопросам. Если нужна будет дополнительная литература, перешлю.

Презентация в ppt или pptx (20 - 25 слайдов) по любой теме (смотреть раздел 2 "Перечень и содержание разделов (модулей) учебной дисциплины" в учебной программе). Могу предложить темы: Тема 1. Первые изобретения (колесо, ручные и гужевые повозки древнего мира) Изобретение колеса. Сила тяги, необходимая для перемещения груза при скольжении и качении. Подробнее