Движение электрона в равномерном магнитном поле. Движение электрона в однородном поперечном поле

Ниже размещены условия задач и отсканированные решения. Если вам нужно решить задачу на эту тему, вы можете найти здесь похожее условие и решить свою по аналогии. Загрузка страницы может занять некоторое время в связи с большим количеством рисунков. Если Вам понадобится решение задач или онлайн помощь по физике- обращайтесь, будем рады помочь.

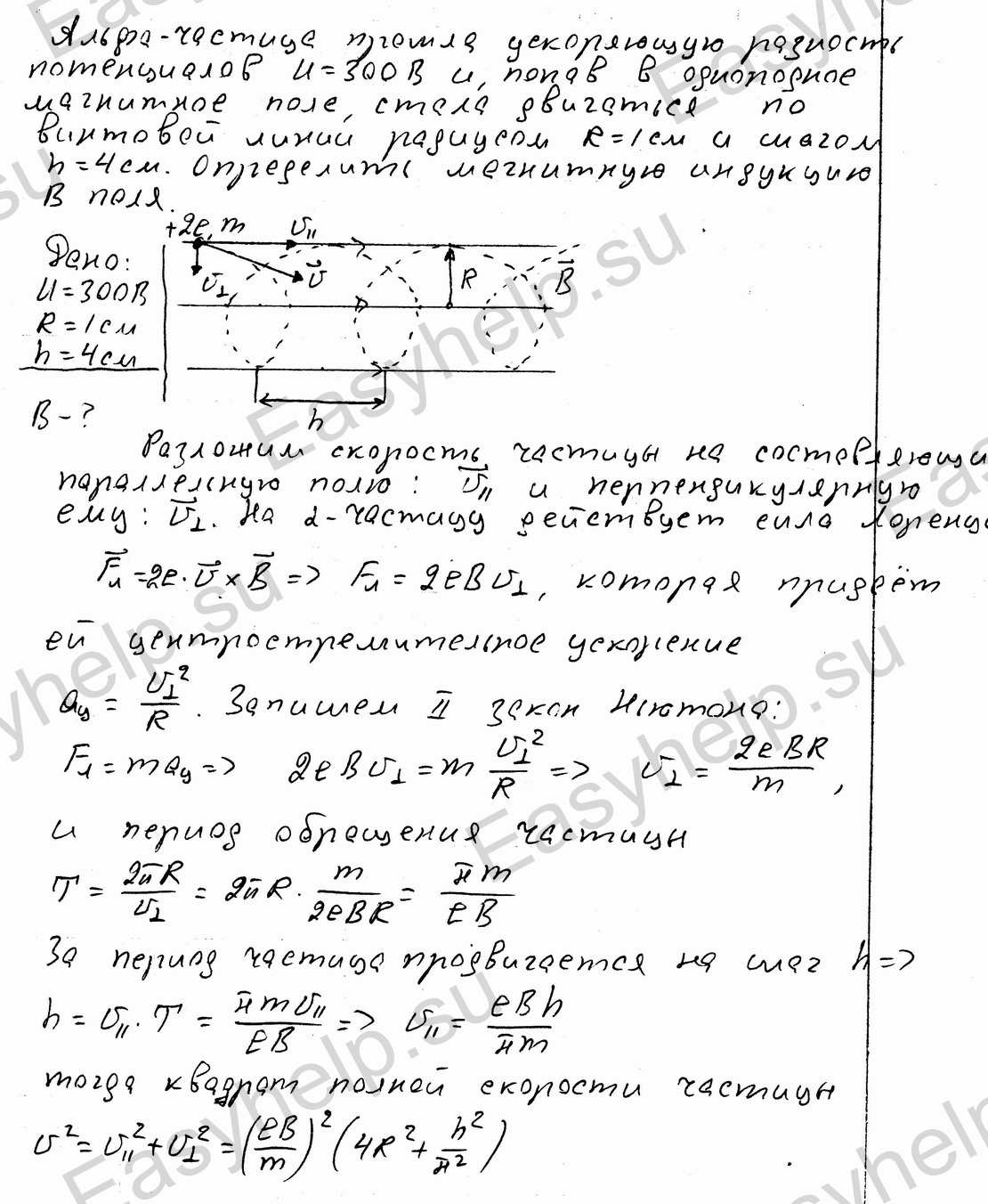

Движение заряда в магнитном поле может происходить по прямой, по окружности и по спирали. Если угол между вектором скорости и силовыми линиями магнитного поля не равен нулю или 90 градусам, заряд движется по спирали - на него действует со стороны магнитного поля сила Лоренца, которое придает ему центростремительное ускорение.

Частица, ускоренная разностью потенциалов 100В, движется в магнитном поле с индукцией 0,1 Тл по спирали радиуса 6,5 см с шагом 1 см. Найти отношение заряда частицы к ее массе.

Электрон влетает со скоростью 1 Мм/с в магнитное поле под углом 60 градусов к силовым линиям. Напряженность магнитного поля 1,5 кА/м. Найти радиус и шаг спирали, по которой будет двигаться электрон.

Электрон движется в магнитном поле с индукцией 100 мкТл по спирали с радиусом 5 см и шагом 20 см. Найти скорость электрона.

Электрон, разогнанный разностью потенциалов 800В, движется в магнитном поле с индукцией 4,7 мТл по спирали с шагом 6 см. Найти радиус спирали.

Протон, разогнанный разностью потенциалов 300В, влетает в магнитное поле под углом 30 градусов к силовым линиям. Индукция магнитного поля 20 мТл. Найти радиус и шаг спирали, по которой будет двигаться протон.

Электрон, разогнанный разностью потенциалов 6 кВ, влетает в магнитное поле под углом 30 градусов к силовым линиям. Индукция магнитного поля 13 мТл. Найти радиус и шаг спирали, по которой будет двигаться электрон.

Альфа-частица, разогнанная разностью потенциалов U, влетает в магнитное поле под углом к силовым линиям. Индукция магнитного поля 50 мТл. Hадиус и шаг спирали - траектории частицы - соответственно 5 см и 1 см. Определить разность потенциалов U.

Электрон влетает со скоростью 1 Мм/с в магнитное поле под углом 30 градусов к силовым линиям. Индукция магнитного поля 1,2 мТл. Найти радиус и шаг спирали, по которой будет двигаться электрон.

Электрон влетает со скоростью 6 Мм/с в магнитное поле под углом 30 градусов к силовым линиям. Индукция магнитного поля 1,0 мТл. Найти радиус и шаг спирали, по которой будет двигаться электрон.

Электрон движется в магнитном поле индукцией 5 мТл по спирали шага 5 см и радиуса 2 см. Определить скорость и кинетическую энергию электрона и угол между векторами скорости электрона и магнитной индукции поля.

Национальная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и территориальную целостность и выступать субъектом международного права.

Национальная безопасность и военная политика государства

Под безопасностью понимается отсутствие опасности (или защита от нее). Внутренняя безопасность имеет отношение к опасностям, воздействующим на общество или государство изнутри. Внешняя безопасность определяется из отсутствия (или заблаговременных мер против) нападения извне.

В зависимости от возможных последствий, с одной стороны, и активных финансовых затрат – с другой – ныне большую значимость с точки зрения политической безопасности приобретают заблаговременные мероприятия против нападения извне. Существует необходимость предотвращать активные действия, в особенности угрожающие применением или применяющие военную силу и подвергающие опасности самостоятельное развитие общества или существование государства и его граждан.

По мере развития человеческого общества усложнялись связи между народами. Преимущественно аграрный характер экономики предопределял традиционное восприятие земли, пригодной к хозяйственному освоению, как к главной ценности, за обладание которой велась борьба. Споры и конфликты между государствами на протяжении тысячелетий перерастали в войны. Военная сила государства или этноса до промышленной революции лишь приблизительно соответствовала уровню социально-экономического развития и считалась самостоятельной категорией. Не случайно «варварские» племена не раз громили цивилизованные государства, а кочевники – оседлые народы.

Средства, которые служат внешней безопасности, являются средствами преимущественно военного рода. Даже в конце XX века нисколько не утратили своего значения официальных средств внешней безопасности военные силы и вооружение. В рамках процесса разрядки между Западом и Востоком, шедшего в последние годы, ни одно государство не было готово отказаться от военных приготовлений как основы внешней безопасности. Наоборот, в качестве «основания готовности к разрядке» и предпосылки для «мира» официально служит «гарантированная обороноспособность и паритет вооруженных сил» и «система взаимного устрашения».

Понятия безопасности личности, общества и государства не во всем совпадают. Безопасность личности означает реализацию ее неотъемлемых прав и свобод. Для общества безопасность состоит в сохранении и умножении его материальных и духовных ценностей.

Национальная безопасность применительно к государству предполагает внутреннюю стабильность, надежную обороноспособность, суверенитет, независимость, территориальную целостность.

В современных условиях, когда сохраняется опасность ядерной войны, национальная безопасность является неотъемлемой частью всеобщей безопасности. Всеобщая безопасность вплоть до настоящего времени еще в значительной мере основывается на принципах «сдерживания путем устрашения» противостояния ядерных держав. Подлинно всеобщую безопасность невозможно обеспечить за счет ущемления интересов каких-либо государств, ее можно достичь лишь на принципах партнерства и сотрудничества. Поворотным пунктом в формировании новой системы всеобщей безопасности стало признание мировым сообществом невозможности победы и выживания в ядерной войне.

Литература

- Введение в политологию /Гаджиев К.С., Каменская Г.Н, Родионов А.Н. и др. – М., 1994.

- Гаджиев К.С. Политическая наука: Пособие для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов. – М., 1994.

- Даниленко В.И. Современный политологический словарь – М., 2000.

- Краснов Б.И. Основы политологии. – М., 1994.

- Основы политической науки: Учебное пособие для высших учебных заведений /Под ред. В.П. Пугачева. В 2 ч. – М., 1994.

- Панарин А.С., Василенко И.А. Политология. Общий курс. – М., 2003.

- Политология: Конспект лекций /Отв. ред. Ю.К. Краснов. – М., 1994.

2.1. Движение электрона в электрическом поле. Во всех электронных приборах электронные потоки подвергаются воздействию электрического поля. Взаимодействие движущихся электронов с электрическим полем является основным процессом в электронных приборах.

На рис.8,а изображено электрическое поле между двумя плоскими электродами . Они могут представлять собой катод и анод электровакуумного диода или любые два соседних электрода многоэлектродного прибора.

Представим себе, что из электрода, имеющего более низкий потенциал, например из катода, вылетает электрон с некоторой начальной скоростью V 0 .

Если два плоских, параллельно расположенных электрода поместить в вакуум и подключить к источнику электродвижущей силы, то в пространстве между электродами образуется электрическое поле, силовые линии которого будут прямолинейны, параллельны друг другу и перпендикулярны к поверхностям обоих электродов.

На рис. 1 буквой а обозначен электрод, подключенный к «+» батареи Е Б, а буквой к - электрод, подключенный к «-» батареи Е Б. Если в такое электрическое поле поместить заряд -е, не меняющий конфигурации поля, то на этот заряд будет действовать сила F, равная произведению напряженности поля Е на величину заряда -е:

Знак минус свидетельствует о том, что сила F, действующая на отрицательный заряд -е, и напряженность поля Е имеют противоположные направления. Для однородного электрического поля произведение напряженности Е на расстояние между электродами h равно приложенной разности потенциалов между электронами:

Eh = U к -U а,

и U к и U а - потенциалы электродов к и а.

Работа, совершаемая полем при перемещении электрона от одного электрода к другому, соответственно будет равна

А = Fh = e(U а - U к). (3)

Электрон приобретает кинетическую энергию и будет двигаться от электрода к к электроду а равномерно ускоренно. Скорость υ, с которой электрон достигает электрода а, может быть определена из равенства

![]()

![]() (4)

(4)

где m - масса электрона; υ а - скорость электрона у электрода а; υ к - скорость электрона у электрода к (начальная скорость).

Если пренебречь начальной скоростью электрона, то формула (4) может быть упрощена: заменив отношение заряда электрона к его массе числовым значением и выражая потенциалы в вольтах, а скорость в м/сек, получаем

![]() (5)

(5)

Время пролета электроном расстояния h между электродами определяется формулой

где υ ср =υ а -υ к /2 - средняя скорость электрона.

Если электрон будет двигаться в направлении, совпадающем с направлением вектора напряженности электрического поля Е, то направление перемещения окажется противоположным силе, действующей на электрон, и он будет расходовать ранее приобретенную кинетическую энергию. Таким образом, двигаться навстречу действия поля электрон сможет лишь при условии, если он обладает некоторой начальной скоростью, т. е. некоторым запасом кинетической энергии.

Практически однородное электрическое поле в электровакуумных приборах встречается крайне редко. В неоднородном поле напряженность изменяется от точки к точке как по величине, так и по направлению. Поэтому и сила, действующая на электрон, тоже меняется как по величине, так и по направлению.

|

В электровакуумных приборах, наряду с электрическим полем, для воздействия на движение электронов используется также магнитное поле. Если электрон находится в состоянии покоя или если он движется параллельно силовой линии магнитного поля, то на него никакая сила не действует. Поэтому при определении взаимодействия движущегося электрона и магнитного поля следует учитывать только составляющую скорости, перпендикулярную силовым линиям магнитного поля. Сила F, действующая на электрон, всегда перпендикулярна вектору напряженности магнитного поля тору скорости электрона (рис. 3 ). Рис. 3. Движение электрона в магнитном поле. |

Направление силы F можно определять по «правилу буравчика»: если ручку буравчика вращать в направлении от вектора Н к вектору скорости электрона υ по кратчайшему угловому направлению, то поступательное движение буравчика совпадает с направлением силы F. Так как действие силы F всегда перпендикулярно направлению движения электрона, то эта сила не может совершать работы и влияет лишь на направление его движения. Кинетическая энергия электрона остается прежней, он движется с постоянной скоростью. Величина силы F определяется по формуле

где е - заряд электрона; Н - напряженность магнитного поля; υ п - составляющая скорости электрона, перпендикулярная полю Н. Сила F сообщает электрону значительное центростремительное ускорение, изменяя при этом траекторию его движения. Радиус кривизны траектории электрона определяют по формуле

![]() (8)

(8)

где Н - в эрстедах; υ п - в вольтах; r - в сантиметрах.

Изменяя напряженность магнитного поля, можно менять радиус траектории электрона. Если электрон имеет также и составляющую скорости вдоль силовых линий магнитного поля, то траектория электрона будет винтовой с постоянным шагом.

Часто электрон движется в пространстве, в котором одновременно имеются электрическое и магнитное поля. При этом, в зависимости от величины и направления начальной скорости электрона, а также от напряженности электрического и магнитного полей, траектория электрона будет иметь различную форму.

Как только у электрона проявляется какая-то скорость, возникает поперечная отклоняющая сила F, и чем больше будет скорость электрона с, которую он приобретает за счет взаимодействия с электрическим полем, тем больше становится сила F. В точке В движение электрона происходит перпендикулярно силовым линиям электрического поля. В этой точке электрон обладает наибольшей скоростью, а следовательно, и максимальной кинетической энергией.Дальнейшее движение электрона происходит под действием магнитного и ставшего для него тормозящим электрического поля. В точке С вся кинетическая энергия, запасенная электроном ранее, будет израсходована на преодоление тормозящего электрического поля. Потенциал точки С равен потенциалу точки А. Электрон, описав циклоидную траекторию, возвращается на прежний потенциальный уровень.

В некоторых электронных приборах используется влияние магнитного поля на движущиеся в нем электроны.

В § 3-2, в было получено выражение (3-6) для силы, с которой однородное магнитное поле действует на электрон, движущийся перпендикулярно направлению поля. Величина этой силы пропорциональна произведению магнитной индукции В, заряда электрона и скорости его движения v в направлении, перпендикулярпом направлению поля, т. е. Там же было установлено, что направление этой силы определяется по правилу левой руки.

Из выражения силы (3-6) следует, что при сила , т. е. магнитное поле на неподвижный электрон не действует. Так как направление силы F перпендикулярно направлению скорости движения электрона, то работа, совершаемая ею, равна нулю. Таким образом, энергия электрона и величина его скорости остаются неизменными, а изменяется только направление движения электрона.

Если на электрон действует только магнитное поле, то он будет перемещаться по окружности радиуса (рис. 13-4), расположенной в плоскости, перпендикулярной направлению ноля.

Сила F является центростремительной и уравновешивается центробежной силой электрона .

Так как эти силы равны, то можно написать

![]()

откуда определяется радиус, окружности

Отношение массы электрона к его заряду постоянно, следовательно, радиус окружности пропорционален скорости движения электрона и обратно пропорционален магнитной индукции поля.

Рис. 13-4. Движение электрона в магнитном поле при начальной скорости v в плоскости, перпендикулярной вектору магнитной индукции поля.

Рис. 13-5. Движение электрона в магнитном поле при начальной скорости, направленной под острым углом к вектору магнитной индукции поля.

Если начальная скорость электрона не перпендикулярна направлению поля, то ее следует разложить на две составляющие: нормальную, т. е. перпендикулярную к направлению поля и продольную, т. е. совпадающую по направлению с полем (рис. 13-5).

Первая составляющая скорости обусловливает движение электрона по окружности в плоскости, перпендикулярной к направлению поля, вторая составляющая обусловливает равномерное и прямолинейное движение электрона в направлении поля, таким образом, движение электрона происходит по винтовой линии (рис. 13-5).